Hast Du Lust auf Singen?

Du bist zwischen 16 und 99, magst Musik und suchst eine gesellige Runde? Dann komm doch mal unverbindlich bei uns im Männerchor vorbei!

Es geht nicht darum, der nächste Pavarotti zu sein – bei uns zählen der Spaß am Singen, die Freude an guter Gesellschaft und das gemeinsame Erlebnis. Ob Du nur unter der Dusche singst oder schon Erfahrung hast, spielt keine Rolle. Neben den Proben erwarten Dich humorvolle Abende, gesellige Ausflüge und unvergessliche Auftritte – alles mit einer Portion Gemeinschaft und guter Laune.

Probier’s einfach aus! Wir freuen uns auf Dich.

Wann und wo? Schreib uns oder schau einfach spontan vorbei – der erste Schritt ist ganz leicht!

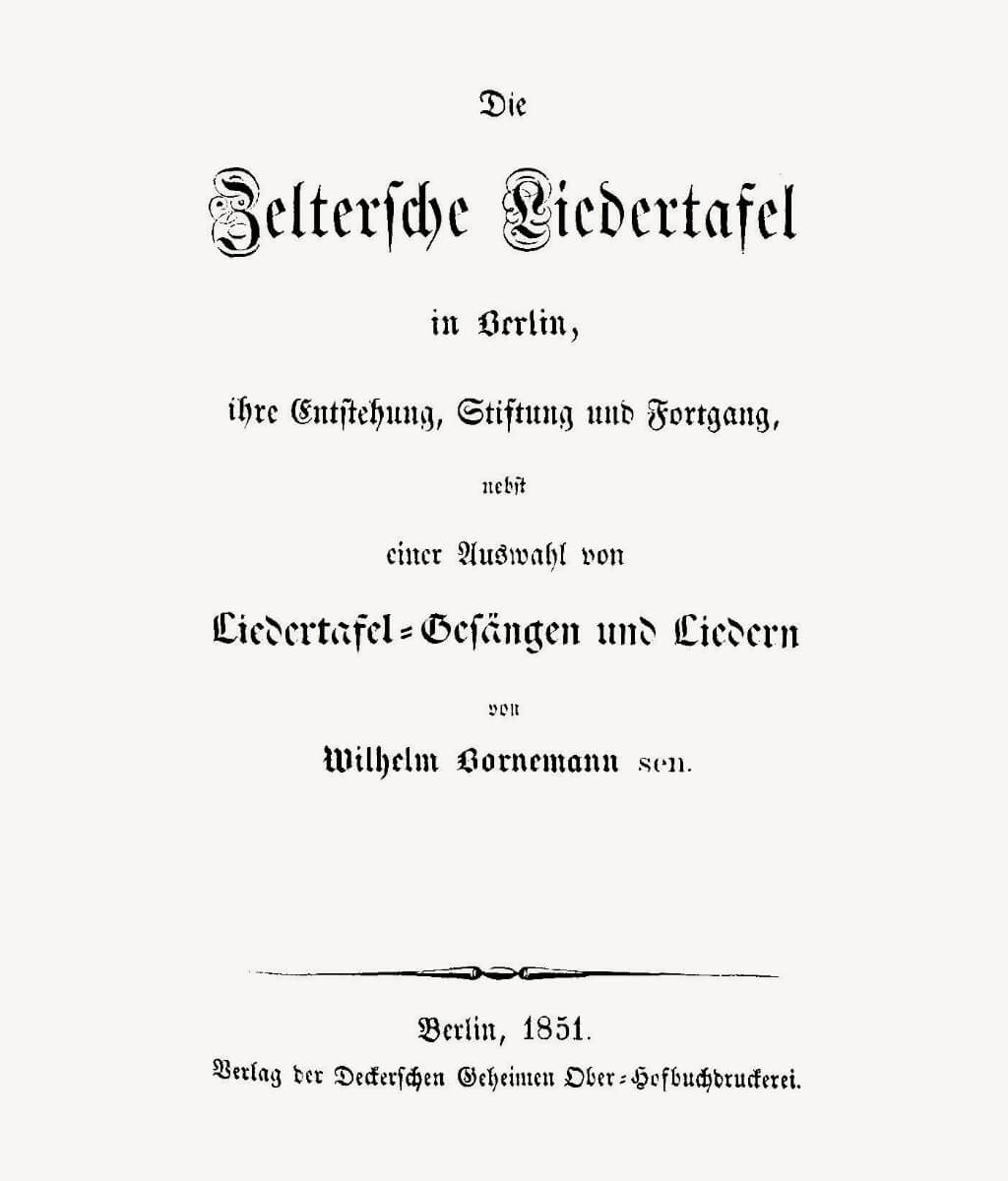

Männergesangsverein Liedertafel Hohenfurch e.V.

c/o Dieter Fichtl

Kapellenstr. 8

86978 Hohenfurch

Proben immer Donnerstags, ab 19 Uhr

Im Rathaus (1. Stock im Gemeindesaal)

Hauptplatz 7

86978 Hohenfurch